|

Carthage, l’une des civilisations les plus fascinantes de l’Antiquité, a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de la Méditerranée. Située sur la côte nord de l’actuelle Tunisie, cette puissante cité-État a dominé le commerce maritime pendant des siècles avant de succomber à l’Empire romain. Aujourd’hui, ses vestiges continuent de captiver les visiteurs et les historiens. Plongeons dans l’histoire et les trésors de cette civilisation millénaire.

|

1. Les origines de Carthage : naissance d’une puissance méditerranéenne

La fondation et la légende de Didon La fondation et la légende de Didon

Carthage aurait été fondée au IXe siècle av. J.-C., plus précisément vers 814 av. J.-C. selon les chroniques antiques, par des colons phéniciens originaires de la puissante cité de Tyr, sur la côte de l’actuel Liban. Cette expédition aurait été menée par une figure devenue légendaire : la reine Didon, également connue sous le nom d’Élissa dans les textes phéniciens. L’histoire de sa fondation, mêlant faits historiques et mythes, est racontée avec éclat dans des récits comme l’Énéide de Virgile, bien que cette œuvre romaine ait embelli la réalité pour un public latin. Selon la légende, Didon, princesse tyrienne, fut contrainte de fuir sa patrie après l’assassinat de son mari, le riche prêtre Sychée, par son propre frère, le roi Pygmalion, avide de pouvoir. Accompagnée d’une flotte de loyalistes, elle traversa la Méditerranée à la recherche d’un nouveau foyer. Arrivée sur les côtes nord-africaines, elle négocia avec le roi local berbère, Iarbas, pour obtenir un lopin de terre où établir sa colonie. Rusée, Didon demanda un terrain "aussi grand que pourrait en couvrir une peau de bœuf". Une fois l’accord conclu, elle découpa une peau en lanières extrêmement fines, qu’elle utilisa pour délimiter un vaste périmètre sur la colline de Byrsa, le futur cœur de Carthage. Cette anecdote, bien que probablement apocryphe, illustre l’intelligence et la détermination prêtées à Didon, qualités qui auraient posé les fondations de la grandeur carthaginoise. La colline de Byrsa, dont le nom pourrait dériver du phénicien bosra ("citadelle") ou d’un jeu sur le mot grec byrsa ("peau"), devint le symbole de cette genèse astucieuse. Si les historiens débattent de l’historicité exacte de Didon – certains la voyant comme une figure réelle embellie par la mythologie, d’autres comme une création littéraire inspirée par des divinités phéniciennes –, son récit reste indissociable de l’identité de Carthage, incarnant l’esprit d’exil, de résilience et d’ambition qui caractérisa la cité dès ses débuts.

L’essor d’une cité prospère

L’ascension fulgurante de Carthage en tant que centre de commerce prospère repose sur sa position géographique exceptionnelle, au carrefour des routes maritimes de la Méditerranée. Nichée dans le golfe de Tunis, protégée par une péninsule naturelle et dotée de ports artificiels ingénieux, la ville offrait un accès idéal aux côtes de l’Afrique du Nord, de l’Europe méridionale et du Proche-Orient. Cette localisation stratégique lui permit de devenir un hub économique incontournable dès ses premières décennies d’existence, reliant des mondes éloignés dans un réseau commercial florissant. Les Phéniciens, déjà réputés pour leur savoir-faire maritime et leur audace mercantile, firent de Carthage une héritière directe de cette tradition. La cité établit des relations commerciales avec une mosaïque de civilisations : elle échangeait des métaux précieux comme l’argent et le cuivre extraits des mines ibériques, des épices odorantes venues d’Arabie ou d’Égypte, des textiles teints avec le pourpre tyrien – une couleur réservée aux élites et prisée dans tout le bassin méditerranéen –, ainsi que des produits locaux comme l’huile d’olive et le vin nord-africains. Ses navires sillonnaient la mer jusqu’aux confins de l’Atlantique, atteignant peut-être les côtes de l’Afrique de l’Ouest ou les îles Britanniques pour s’approvisionner en étain, essentiel à la fabrication du bronze. Ces échanges ne se limitaient pas au troc matériel : Carthage exportait aussi des idées, des techniques et des savoirs, comme l’alphabet phénicien, qui influença les écritures grecque et latine. La prospérité de la ville se reflétait dans ses infrastructures : des entrepôts débordant de marchandises, des quais animés par des dockers et des marchands polyglottes, et une population cosmopolite mêlant Phéniciens, Berbères et bientôt des Grecs ou des Italiotes attirés par ses opportunités. Cette richesse attira aussi l’attention de rivaux, posant les bases des tensions futures avec Rome, mais dans ses premières centuries, Carthage s’épanouit comme une métropole vibrante, où la mer était à la fois une frontière et une promesse d’expansion infinie.

|

2. L’âge d’or de Carthage : entre pouvoir et influence

Une puissance économique et militaire Une puissance économique et militaire

Carthage s’est hissée au rang de puissance économique grâce à une maîtrise exceptionnelle des routes maritimes qui crisscrossaient la Méditerranée, faisant d’elle une plaque tournante du commerce antique. Idéalement située sur la côte nord-africaine, dans l’actuelle Tunisie, la cité profitait d’un emplacement stratégique entre l’Orient riche en épices, métaux précieux et textiles, et l’Occident avide de ces ressources. Ses ports puniques, véritables chefs-d’œuvre d’ingénierie, accueillaient une flotte impressionnante, composée de navires marchands robustes et de galères de guerre rapides, comme les trirèmes et les quinquérèmes, capables de transporter des cargaisons ou de livrer bataille. Cette flotte carthaginoise, considérée comme l’une des plus redoutables de l’Antiquité, ne se contentait pas de défendre les convois contre les pirates ou les flottes rivales grecques et étrusques ; elle imposait aussi une hégémonie commerciale sur des routes reliant l’Espagne, la Sicile, la Sardaigne et l’Afrique du Nord. Les ressources comme l’étain des îles Britanniques, l’argent ibérique ou les teintures pourpres phéniciennes transitaient par Carthage, enrichissant ses élites et finançant son expansion. En parallèle, la cité a développé une armée terrestre d’une puissance et d’une diversité remarquables. Contrairement à Rome, qui s’appuyait sur une milice citoyenne, Carthage préférait recruter des mercenaires issus de tout le bassin méditerranéen : des cavaliers numides d’une agilité légendaire, des fantassins libyens endurcis, des archers crétois précis jusqu’à l’extrême, et même des Gaulois ou des Ibères attirés par l’or carthaginois. Sous le commandement de généraux brillants comme Hamilcar Barca ou son fils Hannibal, cette armée hétéroclite, renforcée par des éléphants de guerre importés d’Afrique, a défié les plus grandes puissances de l’époque, notamment lors des guerres puniques contre Rome. Cette double puissance, maritime et militaire, a fait de Carthage une force incontournable, capable de projeter son influence bien au-delà de ses murailles.

La culture carthaginoise : un mélange d’influences

Carthage était bien plus qu’une puissance matérielle ; elle était un véritable carrefour culturel, où se fondaient des traditions venues de multiples horizons dans une synthèse unique. Héritière directe de la civilisation phénicienne, dont elle était une colonie fondée vers 814 av. J.-C. par des exilés de Tyr, Carthage portait les marques de ses origines orientales : une écriture alphabétique fluide, un artisanat raffiné produisant des amulettes, des verreries et des étoffes teintes de pourpre, ainsi qu’un panthéon dominé par des divinités comme Baal Hammon, dieu du ciel, et Tanit, protectrice de la fertilité. Mais son implantation en terre africaine l’a également imprégnée des cultures locales : les populations berbères ont influencé son agriculture, ses techniques de construction en pierre sèche et même certains rites, tandis que les échanges avec les tribus numides ont enrichi ses pratiques commerciales et militaires. À cela s’ajoutaient des emprunts aux Grecs, avec lesquels Carthage oscillait entre alliances et rivalités : des colonnes doriques dans ses édifices, des motifs hellénistiques sur ses poteries, et une fascination pour les mythes comme celui de Didon, la fondatrice légendaire, témoignent de cette influence. Les temples et sanctuaires, tels que le Tophet dans le quartier de Salammbô, étaient le cœur battant de la vie religieuse et sociale. Ce lieu sacré, entouré de stèles gravées et d’urnes funéraires, servait à honorer les dieux à travers des offrandes, parfois animales, parfois – selon des sources romaines controversées – humaines, notamment des nourrissons sacrifiés en temps de crise pour apaiser les divinités. Si cette pratique reste un sujet de débat acharné parmi les historiens, certains y voyant une propagande anti-carthaginoise orchestrée par Rome, elle souligne la profondeur et la complexité des traditions locales. L’art carthaginois, avec ses statuettes votives, ses mosaïques aux couleurs vives et ses bijoux finement ciselés, reflétait ce brassage : un style à la fois austère et somptueux, pratique et spirituel. Ainsi, la culture carthaginoise, loin d’être monolithique, s’est construite comme un pont entre l’Afrique, l’Orient et la Méditerranée, laissant un legs aussi riche que fascinant..

|

3. Les guerres puniques : Carthage face à Rome

.png) Conflits majeurs entre deux puissances Conflits majeurs entre deux puissances

Les guerres puniques, série de trois conflits opposant Carthage à Rome, ont marqué un tournant dans l’histoire de la Méditerranée. La deuxième guerre punique reste célèbre pour les exploits de Hannibal, qui traversa les Alpes avec ses éléphants pour attaquer Rome.

La chute de Carthage

La chute de Carthage marque l’un des événements les plus décisifs de l’Antiquité. Après des décennies de rivalité entre Rome et Carthage, la Troisième Guerre Punique (149-146 av. J.-C.) fut fatale à la cité phénicienne. Conscient de la menace que représentait encore Carthage, le Sénat romain, sous l’influence de Caton l’Ancien et son célèbre Delenda est Carthago ("Il faut détruire Carthage"), décida d’anéantir définitivement son ennemi.

En 149 av. J.-C., les légions romaines, menées par Scipion Émilien, assiégèrent la ville. Carthage, bien que privée d’une armée puissante, opposa une résistance héroïque, fabriquant des armes à partir des matériaux disponibles et repoussant les assauts romains avec détermination. Le siège dura trois ans, épuisant les défenseurs jusqu’à l’assaut final en 146 av. J.-C.

Lorsque les Romains pénétrèrent dans la cité, un massacre s’ensuivit. Les survivants furent réduits en esclavage et la ville fut incendiée puis rasée. Selon les récits historiques, les Romains auraient même répandu du sel sur les terres de Carthage pour empêcher toute renaissance de la cité, bien que cette anecdote soit aujourd’hui contestée par les historiens.

Avec la destruction de Carthage, Rome asseyait définitivement sa domination sur la Méditerranée occidentale et mettait un terme à l’héritage punique. La ville fut ensuite refondée sous le nom de Colonia Julia Carthago, devenant plus tard l’un des centres les plus prospères de l’Empire romain en Afrique du Nord. La chute de Carthage symbolise ainsi l’implacable montée en puissance de Rome et la fin d’une civilisation qui, pendant des siècles, avait rivalisé avec elle pour le contrôle du monde méditerranéen.

|

4. Carthage sous domination romaine

Une puissance économique et militaire

Carthage est devenue une puissance économique grâce à sa maîtrise inégalée des routes maritimes qui sillonnaient la Méditerranée. Sa position stratégique, au cœur de l’actuelle Tunisie, lui permettait de contrôler les échanges entre l’Orient et l’Occident, faisant d’elle un pivot incontournable du commerce antique. La flotte carthaginoise, l’une des plus redoutables et sophistiquées de l’Antiquité, était composée de navires de guerre agiles, comme les célèbres quinquérèmes, et de vaisseaux marchands capables de transporter des cargaisons précieuses telles que l’étain, l’argent, le vin ou les étoffes. Cette marine non seulement protégeait ses intérêts commerciaux contre les pirates et les rivaux, mais elle assurait aussi la domination des voies maritimes, un atout crucial face à des concurrents comme Rome ou les cités grecques. En parallèle, Carthage a bâti une armée terrestre impressionnante, marquée par sa diversité et son efficacité. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des citoyens-soldats, la cité recrutait des mercenaires issus de tout le bassin méditerranéen : des fantassins numides réputés pour leur agilité, des cavaliers ibères, des frondeurs baléares d’une précision redoutable, et même des éléphants de guerre, symboles de puissance sous le commandement de généraux comme Hannibal. Cette combinaison d’une économie florissante et d’une force militaire polyvalente a permis à Carthage de s’imposer comme une superpuissance de son époque, rivalisant avec les plus grands empires. Carthage est devenue une puissance économique grâce à sa maîtrise inégalée des routes maritimes qui sillonnaient la Méditerranée. Sa position stratégique, au cœur de l’actuelle Tunisie, lui permettait de contrôler les échanges entre l’Orient et l’Occident, faisant d’elle un pivot incontournable du commerce antique. La flotte carthaginoise, l’une des plus redoutables et sophistiquées de l’Antiquité, était composée de navires de guerre agiles, comme les célèbres quinquérèmes, et de vaisseaux marchands capables de transporter des cargaisons précieuses telles que l’étain, l’argent, le vin ou les étoffes. Cette marine non seulement protégeait ses intérêts commerciaux contre les pirates et les rivaux, mais elle assurait aussi la domination des voies maritimes, un atout crucial face à des concurrents comme Rome ou les cités grecques. En parallèle, Carthage a bâti une armée terrestre impressionnante, marquée par sa diversité et son efficacité. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des citoyens-soldats, la cité recrutait des mercenaires issus de tout le bassin méditerranéen : des fantassins numides réputés pour leur agilité, des cavaliers ibères, des frondeurs baléares d’une précision redoutable, et même des éléphants de guerre, symboles de puissance sous le commandement de généraux comme Hannibal. Cette combinaison d’une économie florissante et d’une force militaire polyvalente a permis à Carthage de s’imposer comme une superpuissance de son époque, rivalisant avec les plus grands empires.

La culture carthaginoise : un mélange d’influences

Carthage était un véritable carrefour culturel, où se mêlaient des héritages variés dans un creuset unique. Fondée par des colons phéniciens de Tyr, elle portait en son ADN les traditions de cette civilisation orientale, notamment dans son écriture, son commerce et son culte de divinités comme Baal Hammon et Tanit. Cependant, son implantation en Afrique du Nord l’a enrichie d’influences locales, visibles dans l’utilisation de matériaux et de techniques propres aux populations berbères. À cela s’ajoutaient des emprunts aux Grecs, avec lesquels Carthage entretenait des relations tantôt pacifiques, tantôt conflictuelles : l’art carthaginois, par exemple, intégrait des motifs hellénistiques dans ses céramiques et ses bijoux. Les temples et sanctuaires, comme le célèbre Tophet, étaient au cœur de la vie religieuse et sociale, servant de lieux de culte mais aussi de rassemblement communautaire. Le Tophet, en particulier, reste un sujet de débat brûlant : certains textes romains évoquent des sacrifices d’enfants offerts aux dieux lors de crises graves, une pratique que les Carthaginois auraient héritée des Phéniciens, mais les preuves archéologiques sont ambiguës, et beaucoup d’historiens modernes y voient une possible exagération propagandiste de leurs ennemis. Quoi qu’il en soit, cette richesse culturelle, mêlée de mystère, témoigne de la complexité et de la profondeur des traditions carthaginoises, qui ont su s’adapter et se réinventer au contact des peuples voisins tout en conservant une identité forte.

|

5. Les trésors archéologiques de Carthage aujourd’hui

Sites incontournables à visiter Sites incontournables à visiter

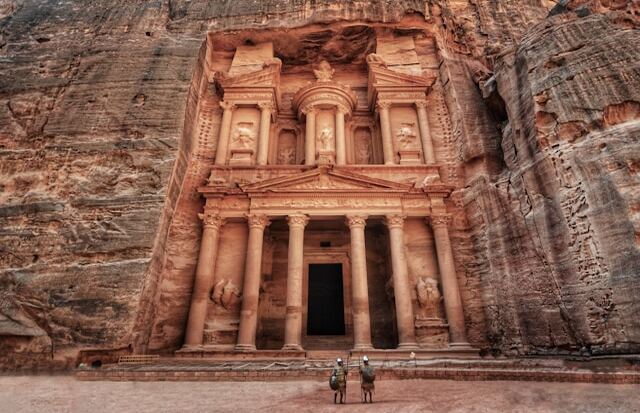

Carthage regorge de lieux fascinants qui permettent de plonger dans son passé glorieux et énigmatique. Parmi eux, les thermes d’Antonin se distinguent comme une merveille architecturale. Construites sous l’empereur romain Antonin le Pieux au IIe siècle après J.-C., ces bains publics étaient les plus grands d’Afrique romaine et parmi les plus vastes de tout l’Empire. S’étendant sur plusieurs hectares face à la mer, ils offraient un complexe luxueux avec des salles chaudes, tièdes et froides, des mosaïques raffinées et des bassins alimentés par un ingénieux système hydraulique. Bien que partiellement en ruines aujourd’hui, leurs colonnes imposantes et leurs voûtes témoignent encore de l’opulence de l’époque romaine à Carthage. Ensuite, le Tophet, un site archéologique énigmatique, intrigue autant qu’il impressionne. Situé dans le quartier de Salammbô, cet espace sacré était dédié à des rituels religieux puniques, peut-être liés au culte de Tanit et Baal Hammon. Les stèles funéraires et les urnes découvertes sur place, contenant parfois des restes d’enfants ou d’animaux, alimentent les spéculations sur des sacrifices, bien que leur interprétation reste débattue. Enfin, le musée de Carthage, perché sur la colline de Byrsa, est une étape incontournable pour les amateurs d’histoire. Ce musée abrite une collection exceptionnelle d’artefacts, allant des statues puniques aux mosaïques romaines, en passant par des bijoux, des outils et des inscriptions qui retracent les multiples vies de la cité, de ses origines phéniciennes à sa chute face à Rome. Ces trésors offrent un voyage dans le temps, révélant la richesse et la diversité d’une civilisation millénaire.

Patrimoine mondial de l’UNESCO

Depuis 1979, Carthage est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, une distinction qui célèbre son rôle exceptionnel dans l’histoire de l’humanité. Cette reconnaissance internationale met en lumière l’urgence de préserver les vestiges de cette cité légendaire, dont les ruines éparpillées sur les collines et le littoral tunisien racontent une épopée de puissance, de commerce et de conflits. Parmi ces trésors, les ports puniques, autrefois le cœur battant de la puissance maritime carthaginoise, fascinent par leur ingéniosité : un port circulaire pour la flotte militaire et un port rectangulaire pour le commerce, tous deux protégés par des murs massifs. Bien qu’ensablés aujourd’hui, ils évoquent encore l’époque où des centaines de navires y accostaient, chargés de marchandises ou prêts pour la guerre. Les thermes d’Antonin, avec leur gigantisme et leur raffinement, incarnent la splendeur de la période romaine qui a suivi la destruction de la Carthage punique en 146 av. J.-C., tandis que le Tophet rappelle les racines mystérieuses et sacrées de la civilisation originelle. Ces sites, parmi d’autres comme les citernes de La Malga ou les villas romaines de la colline de Byrsa, attirent chaque année des visiteurs du monde entier, curieux de marcher sur les traces d’une métropole qui rivalisa avec Rome pour la domination de la Méditerranée. Cette inscription au patrimoine de l’UNESCO ne se contente pas de célébrer la grandeur passée de Carthage ; elle engage aussi les générations actuelles à protéger ce legs unique, menacé par l’urbanisation et le temps, pour que son histoire continue d’inspirer et d’enseigner.

|

6. L’héritage de Carthage dans la culture contemporaine

Une source d’inspiration Une source d’inspiration

Hannibal, le général carthaginois légendaire, demeure une figure emblématique dont l’héritage transcende les siècles et continue d’alimenter une abondante source d’inspiration. Ses exploits, notamment la traversée des Alpes avec ses éléphants lors de la Deuxième Guerre punique pour défier Rome, ont marqué l’histoire militaire par leur audace et leur génie stratégique. Cette épopée a inspiré d’innombrables œuvres : dans la littérature, des auteurs comme Gustave Flaubert, avec son roman Salammbô, ont puisé dans l’imaginaire carthaginois pour dépeindre une cité exotique et tragique, tandis que des poètes et dramaturges ont célébré Hannibal comme un symbole de résistance face à l’oppression. Sur le plan artistique, des peintres tels que Turner ou des sculpteurs de la Renaissance ont immortalisé ses batailles dans des tableaux grandioses ou des bas-reliefs héroïques. Au cinéma, son personnage a été incarné dans des péplums comme Hannibal (1959) ou évoqué dans des documentaires modernes explorant ses tactiques, fascinantes par leur ingéniosité. Au-delà d’Hannibal, c’est toute la civilisation carthaginoise qui captive encore : son esprit d’innovation, sa résilience face aux empires rivaux et sa capacité à fédérer des cultures diverses nourrissent l’imagination des créateurs contemporains. Stratèges militaires, romanciers ou cinéastes y trouvent une matière riche, où le courage et l’ambition se mêlent à une aura de mystère, faisant de Carthage une muse intemporelle.

Carthage aujourd’hui

Carthage, bien plus qu’un site archéologique, est un pilier vivant de l’identité tunisienne, un lieu où s’entrelacent un héritage millénaire et une énergie contemporaine. Perchée sur ses collines face à la mer, la ville moderne, qui englobe les banlieues huppées de Tunis comme Sidi Bou Saïd, incarne une continuité entre passé glorieux et présent dynamique. Le Festival international de Carthage, créé en 1964, illustre parfaitement ce dualisme. Cet événement estival, l’un des plus prestigieux du monde arabe et africain, transforme chaque année les ruines antiques en scènes vibrantes où se produisent des artistes tunisiens et internationaux. Des concerts de musique malouf côtoient des spectacles de théâtre expérimental et des ballets contemporains, attirant des milliers de spectateurs dans des lieux comme l’amphithéâtre romain. Parallèlement, des initiatives de préservation témoignent de l’engagement des Tunisiens envers leur patrimoine : des projets de restauration, soutenus par des fonds locaux et internationaux, redonnent vie aux ports puniques, aux thermes d’Antonin ou aux mosaïques des villas romaines, tout en intégrant des technologies modernes pour les protéger de l’érosion et de l’urbanisation galopante. Symbole de résistance face à Rome et de prospérité commerciale, Carthage inspire aujourd’hui encore : les universitaires y étudient ses systèmes d’irrigation ou ses techniques navales, les artistes s’emparent de ses mythes pour des créations contemporaines, et les citoyens tunisiens y puisent une fierté nationale. Ses ruines, ses musées et son ambiance méditerranéenne attirent des visiteurs du monde entier, curieux de découvrir une cité qui, par sa capacité à renaître de ses cendres, reste un pont culturel entre la Tunisie, l’Afrique du Nord et le bassin méditerranéen tout entier.

|

|

Carthage, avec son histoire complexe et ses vestiges impressionnants, est bien plus qu’un simple site archéologique. C’est un symbole de résilience et de grandeur qui continue d’inspirer le monde entier. Visiter Carthage, c’est entreprendre un voyage dans le temps, à la découverte des racines profondes de la civilisation méditerranéenne.

|

Laissez-vous envoûter par Carthage et ses merveilles antiques! 🏛️🌟

Réservez votre aventure historique avec Transatour et plongez au cœur de l’histoire de cette cité légendaire. Ne manquez pas cette expérience unique! ✈️

|

.png)

Carthage est devenue une puissance économique grâce à sa maîtrise inégalée des routes maritimes qui sillonnaient la Méditerranée. Sa position stratégique, au cœur de l’actuelle Tunisie, lui permettait de contrôler les échanges entre l’Orient et l’Occident, faisant d’elle un pivot incontournable du commerce antique. La flotte carthaginoise, l’une des plus redoutables et sophistiquées de l’Antiquité, était composée de navires de guerre agiles, comme les célèbres quinquérèmes, et de vaisseaux marchands capables de transporter des cargaisons précieuses telles que l’étain, l’argent, le vin ou les étoffes. Cette marine non seulement protégeait ses intérêts commerciaux contre les pirates et les rivaux, mais elle assurait aussi la domination des voies maritimes, un atout crucial face à des concurrents comme Rome ou les cités grecques. En parallèle, Carthage a bâti une armée terrestre impressionnante, marquée par sa diversité et son efficacité. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des citoyens-soldats, la cité recrutait des mercenaires issus de tout le bassin méditerranéen : des fantassins numides réputés pour leur agilité, des cavaliers ibères, des frondeurs baléares d’une précision redoutable, et même des éléphants de guerre, symboles de puissance sous le commandement de généraux comme Hannibal. Cette combinaison d’une économie florissante et d’une force militaire polyvalente a permis à Carthage de s’imposer comme une superpuissance de son époque, rivalisant avec les plus grands empires.

Carthage est devenue une puissance économique grâce à sa maîtrise inégalée des routes maritimes qui sillonnaient la Méditerranée. Sa position stratégique, au cœur de l’actuelle Tunisie, lui permettait de contrôler les échanges entre l’Orient et l’Occident, faisant d’elle un pivot incontournable du commerce antique. La flotte carthaginoise, l’une des plus redoutables et sophistiquées de l’Antiquité, était composée de navires de guerre agiles, comme les célèbres quinquérèmes, et de vaisseaux marchands capables de transporter des cargaisons précieuses telles que l’étain, l’argent, le vin ou les étoffes. Cette marine non seulement protégeait ses intérêts commerciaux contre les pirates et les rivaux, mais elle assurait aussi la domination des voies maritimes, un atout crucial face à des concurrents comme Rome ou les cités grecques. En parallèle, Carthage a bâti une armée terrestre impressionnante, marquée par sa diversité et son efficacité. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des citoyens-soldats, la cité recrutait des mercenaires issus de tout le bassin méditerranéen : des fantassins numides réputés pour leur agilité, des cavaliers ibères, des frondeurs baléares d’une précision redoutable, et même des éléphants de guerre, symboles de puissance sous le commandement de généraux comme Hannibal. Cette combinaison d’une économie florissante et d’une force militaire polyvalente a permis à Carthage de s’imposer comme une superpuissance de son époque, rivalisant avec les plus grands empires.